東西問丨馮乃恩:恭王府博物館如何向海外闡釋“中式生活美學”?

中新社北京3月29日電 題:恭王府博物館如何向海外闡釋“中式生活美學”?

——專訪中國文化和旅游部恭王府博物館館長馮乃恩

中新社記者 應妮

每個開放日,中國文化和旅游部恭王府博物館都會迎來絡繹不絕的海內外觀眾。始建于清代乾隆中后期的恭王府,是北京現今保存相對最為完整并對社會公眾全面開放的清代王府建筑群。在這里,亭臺樓榭雕梁畫棟、假山蝠池曲徑通幽,處處浸潤優秀傳統文化中的審美范式。

恭王府博物館館長馮乃恩日前接受中新社“東西問”專訪,解讀這座王府中的“中式生活美學”。

現將訪談實錄摘要如下:

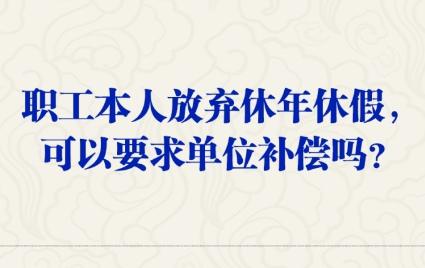

中新社記者:近年來恭王府博物館一直在探索傳統文化的當代表達,請問您如何理解“中式生活美學”?

馮乃恩:歷史的主體是人,人的核心是生活。而歷史,就是由一段一段人的生活積累起來的。無論是博物館里陳列的文物,還是流傳至今的藝術、技藝、民俗等非物質文化遺產,都是當時人們生活方式的體現,也正是我們今天所關注的。可見,生活方式是最好的古今“黏合劑”。

作為一座清代王府,恭王府里曾有諸多歷史事件接連上演,也有平凡但不乏精致的日常生活。恭王府博物館,歷史上是清代王府的生活空間,王府的生活涉及各個階層,不僅包括皇親貴胄、侍衛仆人,也包括府外周邊的平民百姓。同時,王府和皇宮及附近寺廟等場所的聯系也很密切。無論是王府的建筑園林,還是生活起居,這些日常生活的點滴都流淌著當時中國人對美好生活的向往與追求,也凝聚了傳統文化的美學瞬間。

事實上,“生活美學”傳統一直植根于中華優秀傳統文化當中。從孔子的“食不厭精,膾不厭細”,到唐代的羽衣霓裳,到宋代的五大名窯爭奇斗艷,到清代徽班進京終凝練成國粹京劇……古典美學本身就與生活有著密切關聯,以之為核心的建筑、家居、服飾、娛樂等,都為如今的“中式生活美學”構筑了深厚的思想文化土壤。

當下的“中式生活美學”看似在復古,實際更是創新,它的內核恰是要實現中華優秀傳統文化的創造性轉化和創新性發展,將中國古典美學與當今的生活相匹配,使藝術融入生活,滿足公眾從“好”生活到“美”生活的進一步追求。

中新社記者:恭王府博物館如何闡釋和傳播“中式生活美學”?

馮乃恩:2023年12月,恭王府博物館迎來創建40周年,“恭王府·安善堂”傳統生活美學館開始運營。美學館將文化、古建與當代美學生活方式融為一體。整個文化空間以“四季萬福”為主題,巧妙融合春、夏、秋、冬四季與二十四節氣生活場景,春廳的歲朝清貢、夏廳的聽雨品茗、秋廳的賞月撫琴以及冬廳的萬象更新、生生不息。情境化的呈現,讓傳統文化更可知、可感,滿足人們關于思、閑、雅、樂、逸的體驗。

同清華大學美術學院合作的“中國范式——生活·藝術·時代”展覽共分為“明堂會友”“古今互鑒”“味象證道”三組生活場景,展品也從生活邏輯入手展開,展示了陶瓷器、雕塑、樂器、家具設計、書畫作品、染織服裝等。我們希望以當代審美角度重新演繹和闡釋傳統生活美學,深入探索傳統文化與現代生活的交融創新,展現中華優秀傳統文化的深厚底蘊及其在全球化語境下的獨特魅力。

如今,海外觀眾也可以通過展覽感受“中式生活美學”的精妙。作為“恭王府·安善堂”傳統生活美學館海外巡展第一站,2024年9月底“安善萃錦—四時書房”中式生活美學展在拉脫維亞里加中國文化中心舉辦。展覽聚焦中國傳統書房,特別是把中國人特有的節慶文化等非遺內涵與物質載體相結合,營造出一組生動鮮活的書房意境情景展示空間。

以“雪霽堂”為例,堂中擺放著經過改良的明式家具書桌,桌上擺放著筆洗、筆筒、鎮紙等用具,其中刻有福字的硯臺是恭王府的重要文化符號,花幾上陳設象征長壽的松樹盆景,書桌左側條案上方掛著溥儒畫作《歲朝清供》,條案上的盤子里擺放有著美好寓意的柿子和佛手;書桌右側是經過改良設計的書架,陳列著線裝書。

觀眾在這些小小的空間中流連,不僅是以陌生的視角“觀看”中國人生活的場景,更能置身其中,從可觸可感的生活物品中,感受到極具東方人文特色的文化體驗,仿佛是做客朋友家里。

“恭王府服飾秀”已于2023年、2024年在法國巴黎連續舉辦過兩屆。2024年11月,我們還在新加坡中國文化中心舉辦了“精雅風華·恭王府與中國時尚文化(1780-2024)”展覽,以“時尚”為切入點走向世界的同時,其實也在走近普羅大眾。服飾文化不僅是人們追求個性和潮流的展現,更是內心追求和審美觀念的外在反映。

無論是東方的傳統服飾,還是西方的現代設計,都在時代發展與科技進步中不斷煥發生命力。我們站在時尚潮頭,借設計師之手,向國內外觀眾展示中華優秀傳統文化的當代表達。

中新社記者:如何看待博物館文創產品的火爆出圈現象?恭王府博物館將如何在文創產品方面發力?

馮乃恩:文創產品要生活化,要在生活中真正用起來,形式美和用途美一定要結合起來。所謂“爆款”可遇不可求,但如果注重“內容為王”,始終堅持和展覽展示、學術研究相結合開發文創,長期積累下來,就很可能在一個恰當時機成為“爆款”并引領風尚。

恭王府里康熙御筆的“福”字碑,有著“天下第一福”的美譽。恭王府里也到處是以“福(蝠)”命名的建筑,如多福軒、蝠廳、蝠池等,園林設計上巧妙地運用了蝙蝠的象征寓意,府邸、花園的蝙蝠造型隨處可見。

中華民族是一個崇尚福、追求福的民族。恭王府博物館一直在大力開發“福”文化系列文創,包括文具、春聯、折扇等各種品類。

我們還上線了“全景恭王府”系統,根據“樣式雷”方案以線描地圖的方式高度還原了恭王府全貌,集合了全景漫游、數字文物、原狀陳列、臨時展覽、常設展覽等數字化產品成果,形成了線上線下一體化、在線在場相結合的數字文化新體驗。

今后,我們希望通過數字化手段,建立社會共享的數據庫,讓公眾參與到博物館建設中,形成“數字社區”。同時,以數字化手段“復原”已消逝的恭王府水法樓,讓受眾近距離感受當年室內造景形成的“亭臺樓閣”,再現清朝水法樓的盛況。對于距今兩百年、尚在使用的清代室內戲樓——恭王府怡神所(大戲樓),我們希望未來可以通過數字技術,實現當代昆班與當年名伶同臺競藝、古今呼應的盛景。

我認為,數字技術的運用理念是“尋找最短距離、尋找最短時間、尋找最大群體、尋找最大效果”,落實到博物館就是為人們提供適宜的文化產品,尋求最大的文化認同。(完)

受訪者簡介:

馮乃恩,研究館員,現任文化和旅游部恭王府博物館館長、黨委書記,曾任故宮博物院副院長、故宮基金會秘書長、中國紫禁城學會會長、中國文物學會玉器專業委員會秘書長。致力于博物館學和中國古代玉器、玻璃器研究,發表《博物館數字化建設理念與實踐綜述》等專業文章,專著有《古玉鑒賞與收藏》《古玻璃器鑒賞與收藏》《中國古代手工藝術家志》,合著《中華藝術通史·明代》《中國美術·明清至近代》《古玉精粹》《中國工藝品雜項投資與鑒藏》等。

國內新聞精選:

- 2025年04月01日 19:39:07

- 2025年04月01日 15:15:53

- 2025年04月01日 14:42:22

- 2025年04月01日 14:31:52

- 2025年04月01日 13:18:27

京公網安備 11010202009201號

京公網安備 11010202009201號