詩墨紙鳶逐春日——文物里的清明踏歌

中新網天津4月4日電 題:詩墨紙鳶逐春日——文物里的清明踏歌

中新網記者 王惠琳

“燕子來時新社,梨花落后清明”。春草初生、春風習習,記者走進天津博物館,探尋“文物里的清明”。

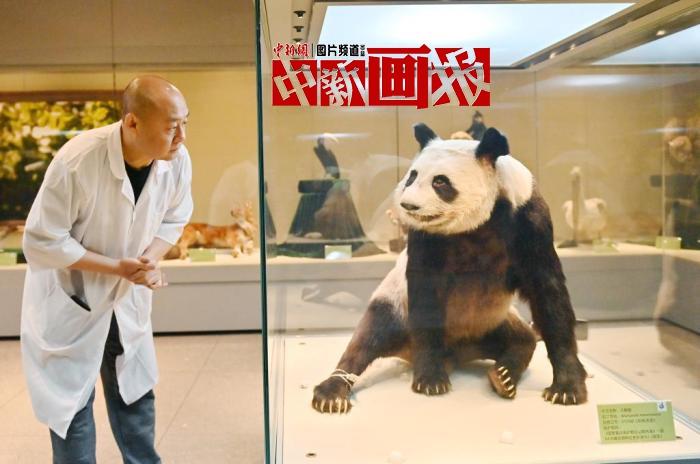

庫房深處,一方僅有手掌大小的硯臺上,春風拂動柳枝、牧童騎著“老黃牛”露出稚氣的笑容,一幅怡然自得的春日農耕圖渾然天成,其中更飽含杜牧《清明》中“借問酒家何處有,牧童遙指杏花村”的意境。“清明最初是指導農事的節氣,清代牧童騎牛硯體現清明時節適宜春耕春種,牧童、黃牛形象正是春耕的特點。”天津博物館文物保護技術部主任李君說。

萬物生長此時,皆清潔而明凈,故謂之“清明”。清明節是二十四節氣中唯一的傳統民俗節日,距今已有2000多年的歷史。清明節又稱“踏青節”“行清節”“祭祖節”。

清明節的起源,據傳始于古代帝王將相“墓祭”之禮。祭祖掃墓是清明節最主要的習俗,但隨著歷史發展,踏青、蕩秋千、放風箏、射柳、拔河等多種活動逐漸被推廣。

清代牧童騎牛硯旁,一幅清光緒版楊柳青年畫三裁成活《放風箏》正鋪展開春日長卷:畫中八人手執風箏、神態各異,孩童拽著風箏奔跑、婦人低頭準備放飛。這件晚清時期的藝術品反映出清明節一項重要習俗活動——放風箏。

“兒童散學歸來早,忙趁東風放紙鳶。”紙鳶即風箏,起源于東周春秋時期,早期用于軍事活動。因風和日麗的清明時節,非常適合放風箏,便被流傳至今。“古人認為清明放風箏可祛除晦氣,故意剪斷牽線,讓風箏帶走晦氣。”李君介紹。

幾步之遙,國家級非物質文化遺產代表性項目風箏魏的“喜相逢”雙蝶風箏色彩鮮明,栩栩如生。天津被譽為“風箏之鄉”,風箏魏風箏是天津地方工藝美術品的三絕之一,具有明顯的地域文化和民間藝術特色。李君手指輕觸,“這個風箏由九塊拼接而成,最大特點是中間部分隆起,非常具有立體感,能進行拆卸。‘風箏魏’直到現在依然深受人們喜愛。”

清明時節,天津五大道街頭的海棠花開滿枝頭,海內外游客爭相邂逅浪漫的春游,東疆灣沙灘上空迎來“風箏秀”,千年文化在四月延續。“清明節習俗雖然在不斷演變,但放風箏、蹴鞠、插柳、簪柳等都是中國人感知春天的方式,更是古人和我們對生活的美好向往。”李君說。(完)

社會新聞精選:

- 2025年04月15日 14:20:37

- 2025年04月15日 14:20:27

- 2025年04月15日 13:44:58

- 2025年04月15日 11:25:34

- 2025年04月15日 10:20:38

京公網安備 11010202009201號

京公網安備 11010202009201號